今回はアスレティックトレーナーとしての、パラアスリートへのサポート事例の具体的な内容をご紹介します。

パラアスリートへのサポートも、健常アスリートへのサポートも、大原則は変わりません。前回ご紹介した、日本スポーツ協会アスレティックトレーナーの理念、

- スポーツ活動中の外傷・障害予防

- コンディショニングやリコンディショニング

- プレーヤーの安全管理と健康管理

- 医療資格者に引き継ぐまでの救急対応

に沿って紹介していきます。

1.スポーツ活動中の外傷・障害予防

アスリートが練習や試合でケガをしないように、未然に事故を防ぐように努めます。その働きかけは、アスリート本人に対してのものや、周辺の環境に対してのものなど、さまざま挙げられます。

【アスリート本人に対しての働きかけの例】

・練習前のストレッチやケア、テーピングなど、練習に向けての選手それぞれに必要な準備の補助

【周辺の環境に対しての働きかけの例】

・練習用具の故障や不具合がないか、選手へ危険が及ばないかのチェック

・練習の会場やコースの安全確認(ピッチやフィールド、路面の状態や交通状況の確認など)

・天候や気温に応じて予想されるトラブルへの準備(雨、強風、猛暑や天候の急変に対応できるように、装備や補給飲食物への配慮など)

2.コンディショニングやリコンディショニング

コンディショニングとリコンディショニング、具体的にはどんなことを言っているのでしょうか、ちょっと難しいですね。

NSCA(National Strength & Conditioning Association)(国際的なトレーニングコーチの団体)の定義を見てみましょう。

・コンディショニング…スポーツパフォーマンスを最大限に高めるために、筋力やパワー、柔軟性、全身持久力などの体力要素をトレーニングすること。

・リコンディショニング…怪我や病気、ストレスなどで低下した体力要素をもとの状態に戻すためのトレーニング(現在持っている能力を100%発揮できるように、再びコンディショニングを行うこと)

もう少しざっくり言うと、

アスリートの体の状態をみて、もっとパフォーマンスを高めるために足りない要素や取り組んだほうがいい事柄を、適切に把握してその対策(トレーニングやケアなどの方法)を選手に提案、共に取り組んでいく(コンディショニング)

もしアスリートが怪我や不調を抱えていて、本来の力を発揮できていない、と本人や周囲が感じていたら、その原因をアスリートと一緒に考えて、解決していく方法(トレーニングやケアなど)を提案、共に取り組んでいく(リコンディショニング)

アスリートの状態を今よりも高めていくために、トレーニングやケアなどを通じて共に取り組んでいくのが、トレーナー(アスレティックトレーナー)の重要なお仕事、というわけです。

3.プレーヤーの安全管理と健康管理

1.の外傷・障害予防の内容とも重複するところが多くなってきますが、特に健康管理面について考えてみると、日々の体調管理がとても大切になってきます。

合宿での安全管理、健康管理の例を挙げてみると、

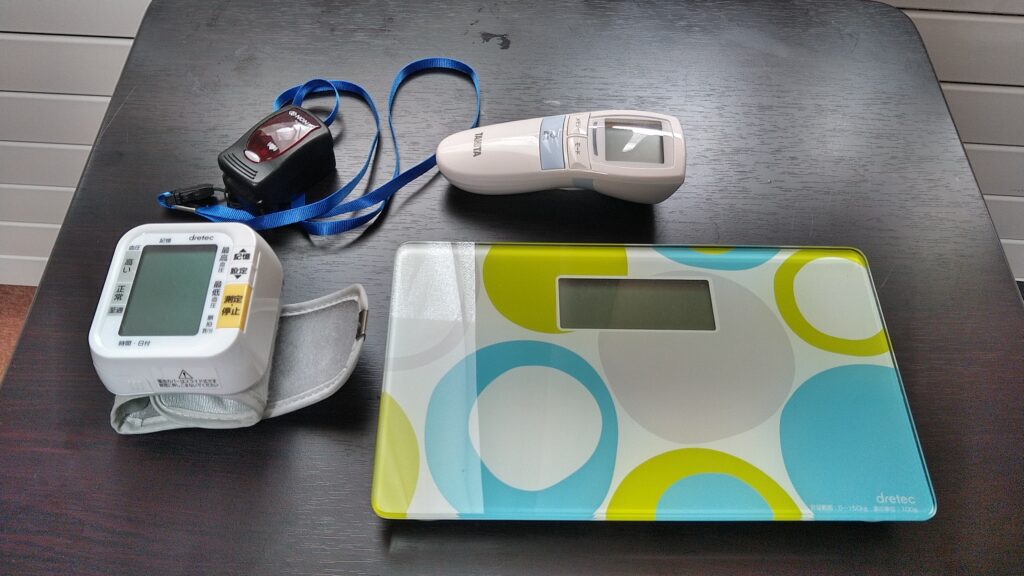

・起床時の体調チェック(体重、血圧、体温、SPO2など)

競技団体によっては尿比重検査や唾液検査、医師の協力のもの血液検査などを行い、選手の体調を把握していきます。これによってその日のアスリートの疲労状態や精神状態をチェック、練習の内容によっては強度や量の調整をおこなったりします。

・練習中の飲料水、補給食などの管理、準備

・暑熱対策

特に最近の夏の猛暑環境では、練習中及び練習前後の飲水や補給はとても大切になので、チームスタッフと協力して準備、管理します。練習後やレース後に体を冷やす簡易プールなどを使うこともあります。

・緊急時のために救急要請、搬送の手順や導線の確認

・AEDの手配や設置場所の確認

万が一の事態のために、どこに連絡を取ってけが人を搬送するか、AEDはどこにあるか、などを事前に把握しておくことはとても大切です。

4.医療資格者に引き継ぐまでの救急対応

アスリートが練習や試合の中でのトラブルによって、けがを負って競技続行が不可能になってしまった場合などには、医師の診察を受けることも必要になってきます。

病院へアスリートを連れていくまでにけがを悪化させないために、アスリートの痛みを少しでも軽減させて苦痛を和らげるために、適切な応急処置などが必要になってきます。

腕や脚の怪我の場合は患部を適切に固定、圧迫したりして少しでも動揺を抑えることにより痛みを軽減させて、患部を保護します。

怪我がもっと重い場合、例えば頭や首、脊柱の怪我が疑われる場合、もしくは突然倒れて動かないなど心臓など循環器系のトラブルを疑う場合は、さらにシビアで適切な対応が求められます。

適切に頭頸部や脊柱を保護し不用意に体を動かさない、胸部圧迫などの処置を継続しつつAEDを調達し救急要請をかけて救急隊の到着を待つ、など非常時緊急時の対応は、トレーナー自身が定期的にトレーニングを受け続けて、心が動揺しても体が自然に動く状態にしておく必要があります。