①②ではスポーツ現場でのアスレティックトレーナー(AT)の役割を中心に紹介しました。

アスレティックトレーナーの役割、つまり、鍼灸やマッサージなどの治療家、リハビリ専門技能を持った医療職、としてではなく、あくまで「スポーツ指導者」の立場から、アスリートの怪我予防や安全管理、コンディショニングサポート、医療者へ引き渡すまでの救急対応をおこなうというものでした。

実際の現場でトレーナーに求められる役割

それらATとしての役割、安全管理や健康管理、救急対応はもちろんとても大切です。

それに加えて、実際の現場でトレーナーに求められる大きな仕事としては、やはりケア(マッサージなどの手技を用いてのコンディショニングサポート)が挙げられます。

スポーツ指導者(コーチや監督、チームスタッフ)やアスリート本人、またその保護者などの認識として、「トレーナー」というのはマッサージなど治療をしてくれる人、という認識が強いのもまた現実です。スポーツ現場からのオファーを頂いたとしたら、依頼元の多くは適切なケアをしてほしい、という期待を持っていることが多いです。

もちろんATとしての役割(けが予防やコンディショニング、リコンディショニングなど)から、ケアだけでなくトレーニング方法の提案、実施や選手への知識の提供(教育、啓もう)などもアスリートに提供はしますが、一方で適切なケアを実施できる技術や知識、そもそもの医療系資格をしっかり持っていること、は現実的にトレーナーとしてお仕事をしていくうえではとても大切なことになってくると、私個人としては考えます。

様々な資格や技能をバックグラウンドを持つトレーナー

パラアスリートのトレーナー①でご紹介したように、スポーツの現場では様々な資格や技能をバックグラウンドとしたたくさんのトレーナーさんが、アスリートを日々サポートしています。

・医療系の国家資格(理学療法士や鍼灸マッサージ師、柔道整復師など)を持っているトレーナー

・米国の公認アスレティックトレーナー資格を持っているトレーナー

・日本の公認アスレティックトレーナー資格(JSPO-AT)を持っているトレーナー

・トレーニング指導者資格(NSCA、JATIなど)をもっているトレーナー

・上記資格を複数持っているトレーナー

・特に資格を持たずに活動するトレーナー

はり灸マッサージ資格を持つトレーナーの例

私の主な保有資格は以下のとおりです。

・はり師きゅう師あん摩マッサージ指圧師

・JSPO公認アスレティックトレーナー

・NSCA公認ストレングス&コンディショニングスペシャリスト(CSCS)

あくまでも私のケースですが、スポーツチームやアスリートからサポートの依頼を頂いた場合、コンディショニングサポートの一環としてケアをおこなう場合は、「はりきゅうマッサージ師」としての資格や技術を背景に実施します。

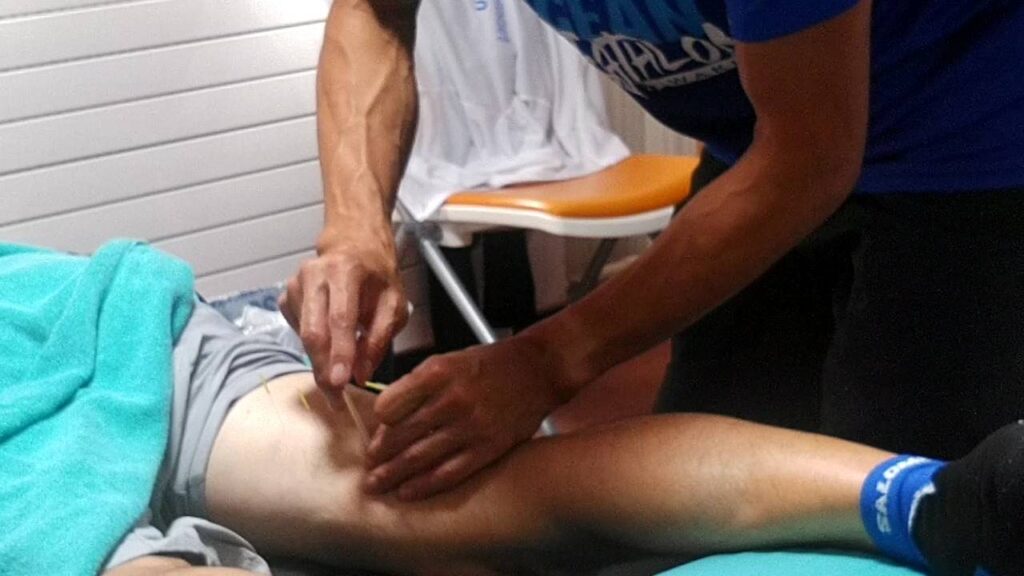

不調部位(この場合はハムストリングス)に対して、マッサージを行っている様子。

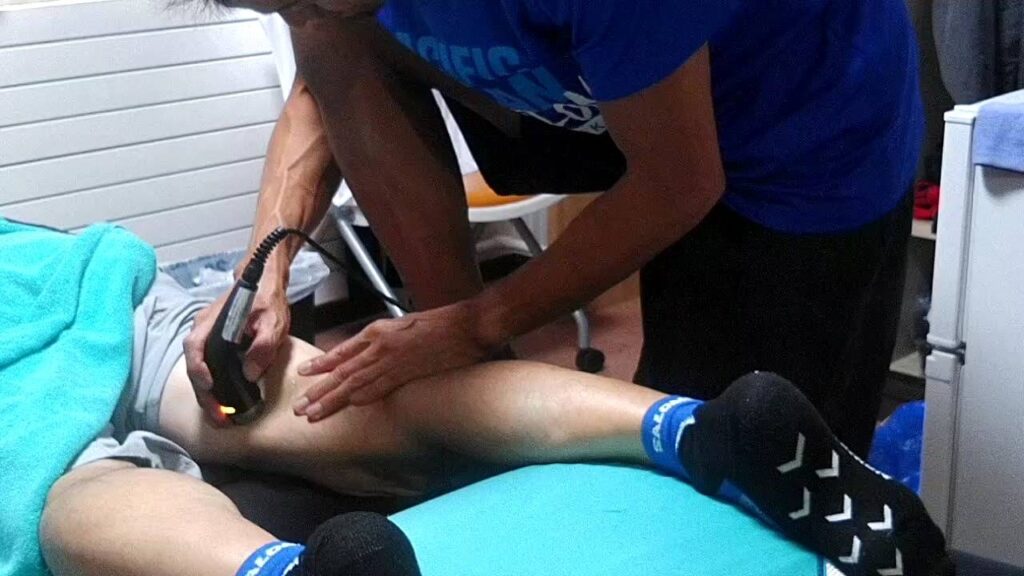

患者は肉離れの後遺症を訴えている(スプリント時の張り感や不安感など)。患部の状態を適切に把握して、用いる技術や方法を選択(この場合は鍼や物理療法など)。

(鍼を使用している様子)

(物理療法機器、超音波治療器を使用している様子)

・痛みや不調を抱えていない、主な症状が疲労感や張り感などの場合、コンディショニングの一環としてマッサージやストレッチを行うことがある。

・けがやその後遺症の痛みや不調を軽減、解決していくために物理療法(超音波や低周波、温熱など)や特定の手技(鍼など)を用いることもある

アスレティックトレーナー業務のおけるケア(鍼やマッサージなど)の位置づけ

今回は特定の技術、資格を用いてのアスリートのサポート事例を紹介しました。

ケアに関する技術、具体的には鍼やマッサージの技術や資格は、「アスレティックトレーナー」の業務においては必ずしも必須のものではありません。

あくまでもコンディショニングサポート(パフォーマンスを最大限に高めるために、筋力やパワー、柔軟性、全身持久力などの体力要素をトレーニングする)の一環として、少しでも良いレベルでそれらの体力要素を発揮できるように体調を整えるために、ケアの技術を用いる、というスタンスです。

マッサージなどは、たくさんある仕事の中の一部の手段、というわけです。